超30家车企放大招,现在是买车好时机吗?

发布时间:2025-07-24 14:52:00

今年暑假,身边的“购车热”悄然兴起。许多大学生都趁着假期拿到了驾照,开始有买车的想法,正到处打听哪款车性价比高。隔壁邻居张叔也念叨着,家里那辆开了快十年的旧车该换了,想趁着有优惠入手一辆空间大点的 SUV。就连小编自己前几天刷朋友圈,也被好几条汽车品牌的促销广告“刷屏”了。

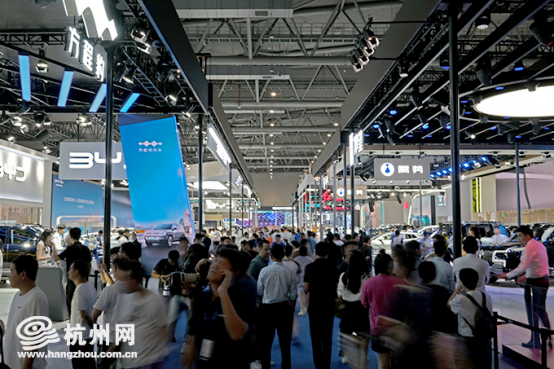

7月车市优惠大盘点

正是这股身边的购车氛围,让小编留意到今年7月的车市格外热闹:7月有超过30家汽车品牌都推出了不同程度的优惠促销政策,涵盖了新势力、自主品牌和合资品牌等多个领域。新势力品牌中,理想L6推出5年0息政策,首付6.98万,日供99元,还送8000元选装基金和价值3699元的家用充电桩。自主品牌里,吉利博越L直降7000元,还可叠加国补、地补等,厂补最高能叠2万;比亚迪汉L的置换补贴最高达35000元等等。合资品牌也不甘示弱,别克威Pro乐逸版优惠后仅6.88万,广汽本田皓影置换购车享至高5万元综合优惠。

通常来说,6月是车企降价高峰,因需冲半年业绩、缓解资金压力,而今年7月的降价潮,一定程度上也是车企为了在低迷的市场环境中,持续激发消费者购车热情,提升销量的举措。

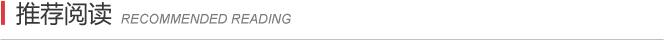

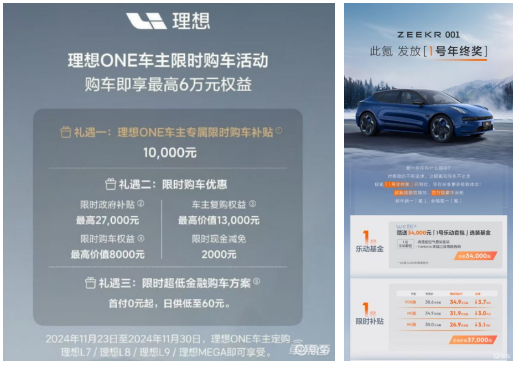

其实,从今年开年起各车企之间的激烈竞争就已经可见一斑。2月5日至2月28日期间,特斯拉率先发力,Model 3全系推出限时保险补贴和5年0息贷款优惠,补贴后起售价直接杀入22万价格区间,打响了开年价格战的“第一枪”。2月10日,比亚迪宣布旗下21款车型全部搭载“天神之眼”智驾系统,老款车型全系降价促销,部分车型折扣最大可达2万元。与此同时,蔚来虽曾高调宣称“不参与价格战”,却对其ET5/ET5T等核心车型推出免费换电5年服务以及5年免息政策,解决了不少用户的充电顾虑。小鹏汽车、广汽丰田等汽车也参与了开年“价格战”,甚至奥迪、奔驰豪华品牌部分车型也有不同程度优惠。

车企优惠政策海报

市场竞争态势愈发白日化,各家车企纷纷大显神通,通过金融方案、置换补贴及大额现金优惠等多种方式,提升购车性价比,绞尽脑汁推出多样化的优惠政策来吸引消费者,新势力品牌则以更好权益来替换现金优惠。而这种全方位、多维度的竞争,让整个车市呈现出一派活跃的景象。

优惠潮背后的原因

之所以出现这样的优惠潮,原因是多方面的,既有市场竞争的压力,也有厂商自身的战略考量。

首先,部分厂商面临库存积压问题。乘联会数据显示,上半年国内乘用车零售同比微降1.5%,而厂家批发却增长6%。一进一出之间,渠道库存已逼近历史高位。燃油车库存深度普遍超过45天,个别合资车型甚至达到70天。对很多车企而言,7月降价不是为了多赚利润,而是为了“续命”——把资金从钢铁和橡胶重新变回现金流,否则三季度的新车排产计划连启动资金都成问题。而通过这样的促销活动,厂商可以快速清理库存,为下半年的新车型上市腾出空间。

更关键的是新能源车的“挤压效应”。随着汽车市场的竞争日益激烈,尤其是新能源汽车的崛起,传统燃油车的市场份额受到挤压。7月第三周,新能源车渗透率已突破49%,燃油车的终端成交价正以每月2%—3%的速度下坠。当技术代差被消费者感知,价格就成了唯一的挡箭牌。

为了在有限的市场中占据更大份额,为未来的长期发展奠定基础,厂商不得不通过促销活动来吸引消费者。此外,国产车的崛起也对合资品牌和进口品牌构成了巨大威胁,促使它们通过降价促销来提升竞争力。

从某种程度上来说,降价已经不再是一种战术,而是车企“续命”的途径。

杭州网资料图

“以价换量”正在反噬品牌

频繁的降价行为不可避免地带来了一些负面影响。对于老车主而言,他们在购车后不久就面临新车大幅降价的情况,这使得他们的车辆残值在短时间内大幅缩水,老车主的权益受到严重损害,进而引发他们的不满情绪。许多老车主通过各种渠道表达自己诉求,甚至出现了一些维权事件,这对车企的品牌形象造成了一定的冲击。车辆残值体系的崩塌不仅刺痛老车主,更让观望者不敢轻易下单,形成“越降越观望”的死循环。

从更宏观的角度看,过度的价格竞争对整个汽车行业的健康发展也带来了诸多挑战。长期的低价竞争导致车企利润空间被严重压缩,一些企业甚至陷入了“增收不增利”的困境。在利润下滑的压力下,企业用于研发创新的资金投入也不得不相应减少,这将对企业的长期发展和行业的技术创新产生不利影响。公开财报显示,今年一季度,15家上市车企中有9家销售费用增幅大于营收增幅,研发费用增幅却集体低于5%。当单车毛利被压缩到5%甚至负值,企业最先砍的就是“明年才能见效”的智能化和电池研发预算。长此以往,行业可能赢了销量,却输了未来。

同时,为了降低成本,部分车企可能会在产品质量和售后服务上有所妥协。这不仅损害了消费者利益,也破坏了整个行业的生态环境。为了配合主机厂的“降价指标”,部分二三线零部件企业也开始“暗降”——同样零件悄悄更换材料、减少工序。一家头部电池企业高管透露:“成本压力下,B级电芯混用在A级车上的案例已经出现。”价格战打到极致,最先失守的可能是质量底线。

政策“窗口指导”释放强烈信号

2025年7月16日国务院常务会议中明确指出,针对新能源汽车产业领域出现的各种非理性竞争现象,坚持远近结合、综合施策,切实规范产业竞争秩序。随后,在7月18日工信部、国家发改委、市场监管总局联合召开新能源汽车行业座谈会上,进一步部署规范竞争秩序的相关工作,要求“17家重点汽车企业”参会并自查自纠,包括比亚迪、长安、蔚来、小鹏、理想等主流新能源车企。这一系列政策举措的出台,充分彰显了国家对整治汽车行业价格乱象、引导行业健康发展的坚定决心。监管层态度已经非常清晰:鼓励技术降本、规模降本,反对牺牲质量的倾销式降价。这意味着,接下来“官降”空间将被封死,车企可能会寻找合规的“变相降价”——金融贴息、保值回购、服务升级,而非简单粗暴的“直降X万”。

杭州网资料图

总结:从积极的方面看,这次的降价热潮最直观的体现就是消费者在购车时能够享受到更优惠的价格,以更低的成本实现拥有汽车的梦想。同时,车企为了吸引消费者,在价格战的过程中往往会对产品配置进行优化升级。原本一些高端车型才配备的先进配置,如自动泊车、自适应巡航等,现在在一些经济型车型上也逐渐普及,消费者能够以相对较低的价格获得更高的配置和更好的使用体验,产品的性价比得到了显著提升。

在当前的市场环境下,汽车行业正处于一个关键的转型期,新能源汽车的发展势头迅猛,但也面临着诸多挑战。政策的引导对于规范行业竞争秩序、促进汽车行业的健康可持续发展至关重要。车企自身也需要深刻反思,摒弃单纯依靠价格竞争来争夺市场份额的短视行为,回归到以技术创新、产品质量提升和服务优化为核心的良性竞争轨道上来。只有这样,汽车行业才能在激烈的市场竞争中实现长期稳定的发展,为消费者提供更加优质、安全、环保的汽车产品和服务。

但对消费者而言,真正的“最佳购车时机”不是最低点,而是市场回归理性、价格与价值重新匹配的那一刻。让利狂欢之后,谁能率先把注意力从“降多少”转向“值不值”,谁就能在下一轮竞争中活下来。

来源:杭州网、杭州通客户端 作者:马国平 实习生 杭妍璘 编辑:虞舜

微信ID : 杭州汽车