真正的“油车同权”时代,又近一步

发布时间:2025-11-05 10:06:33

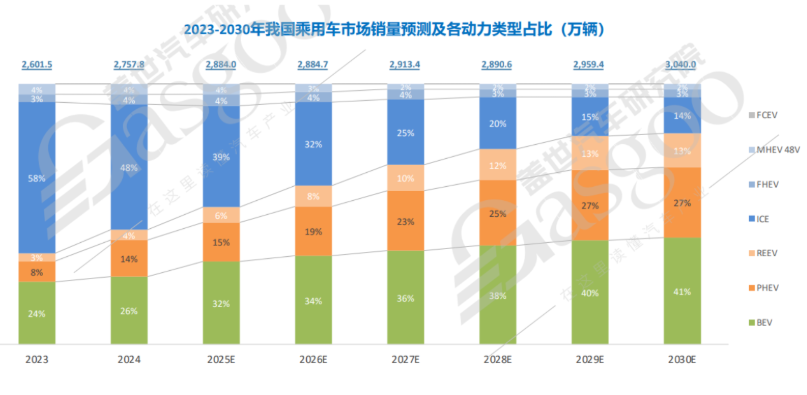

在新能源汽车渗透率逼近50%门槛之际,多项关乎其未来发展速度的关键政策落地。

例如,2026年起,新能源汽车购置税将从“全额免征”调整为“减半征收”;《节能与新能源汽车技术路线图3.0》(以下简称“路线图3.0”)则预测,到2040年,新售新车仍然有三分之一有内燃机。可见,在中国,内燃机一二十年内依旧有市场。

上述政策或技术路线图的出台,是我国新能源汽车产业从初期培育走向成熟阶段的标志,是中国汽车产业从政策驱动向市场驱动转型的信号,也是向真正的“油电同价、同权”迈出了决定性的一步。

11年前,油电不再同权

2014年,是我国新能源汽车产业发展的关键转折点。这年,财政部、工信部和国家税务总局联合发布《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》,自9月起正式实施购置税免征政策。为刺激新能源车消费,北京等限购城市同步取消了新能源汽车摇号政策,消费者通过资格审核后即可排队获得购车指标。

对于刚起步的新能源汽车产业而言,政策助力无疑是一场“及时雨”,不仅直接降低了消费者的购车成本,也为车企打开了产业发展的“政策窗口”。

在此之前,无论是购置税、上牌政策还是消费认知,新能源汽车与燃油车都在同一条起跑线上竞争。免征购置税的落地,让“油电”在制度层面出现了“差异化”,也就是权利上的不对等。

当时,中国在新能源核心技术、产业链完整度和市场规模等方面都不突出。电池成本高企、技术基础薄弱、充电设施匮乏、消费者接受度低,构成了产业发展的瓶颈。但放眼全球,新能源汽车产业都处于萌芽阶段。对我国来说,这或许是一次“弯道超车”的机会。

政策实施初期,市场就反应激烈。2015年,中国新能源汽车年销量达到33万辆,较上一年增长了3倍。

车市也催生了一批跨界造车者入局。蔚来、小鹏、理想、零跑等造车新势力相继入场,带来了互联网思维和创新商业模式,为传统汽车行业注入了新鲜血液。与此同时,传统车企也开启战略转型。比亚迪率先宣布全面转向新能源,上汽、长安、广汽、吉利等也加速电动化布局。

在“三电”系统等关键技术领域,行业也陆续有了重要突破。到2020年,三元电池能量密度从早期的不足100Wh/kg提升到180Wh/kg,成本有所下降;电机效率普遍提升,电控系统的集成化、智能化水平显著提高。

宁德时代、国轩高科等动力电池企业崛起,成为全球供应链的重要力量。充电桩建设、储能技术、热管理系统等配套环节也同步发展,为新能源车的使用体验提供了支撑。新能源产业由此形成了从上游材料到下游服务的完整生态。

在政策与技术的双轮驱动下,中国新能源汽车销量在2018年首次突破百万辆大关,达到125万辆。2021年,在疫情后的复苏周期中,我国新能源汽车销量跃升至352万辆,渗透率大幅提升至13%。新能源汽车产业从政策驱动的培育期迈入市场驱动的成长期。

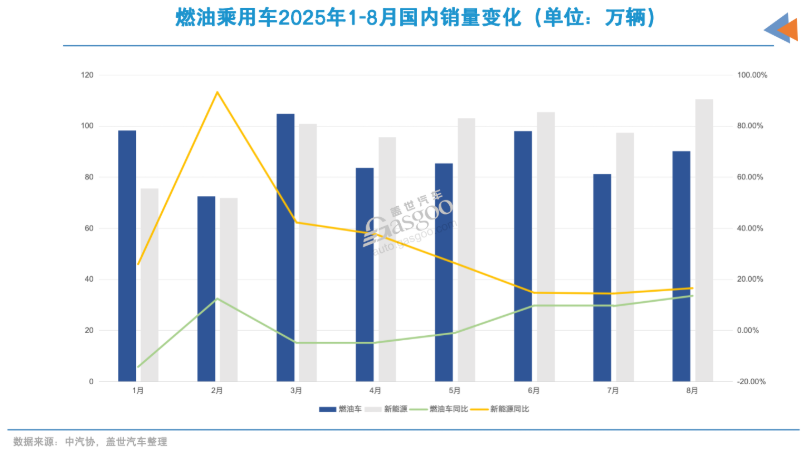

短短三年时间,我国新能源汽车销量更是迈入千万辆大关,渗透率突破40%。到今年1-9月,新能源汽车销量达到1123万辆,同比增长34.9%,成为车市保持正增长的中坚力量。

对比欧美市场,中国新能源汽车的发展速度遥遥领先。欧洲国家在新能源推广时同样实施了补贴与税收优惠政策,但由于力度不够大,渗透率在突破20%后陷入增长瓶颈。相比之下,中国的政策组合拳——免征税、补以旧换新补贴、消费券、信贷支持、限购放开等,形成了强大的政策合力,有效地撬动了市场需求。

到现在,中国新能源汽车产业从销量到技术,都已在全球市场形成了领先地位,并成为车企开拓海外市场的杀手锏。今年1-9月,我国新能源汽车同期出口量为176万辆,占总出口比重提升至36%,同比增长89.4%,远超整体出口的15%。

可以说,免征购置税等政策不仅是一项税收优惠,更是对汽车行业的一场产业重塑,让新能源车在市场竞争中快速占领腹地,让燃油车感受到制度层面的压力,让中国车企在全球市场也有了“拼抢”的底气。

“名不副实”的油电同价

众所周知,2021年是中国新能源汽车市场的分水岭。在随后的几年间,整个汽车产业格局发生了翻天覆地的变化。

随着三电技术的日益成熟与智能化技术的快速普及,新能源汽车的生产成本持续下探。据彭博新能源财经数据显示,2017年全球锂电池组价格约为209美元/kWh,到2024年降至115美元/kWh,成本直接腰斩。成本下降进而带来了更具竞争力和性价比的新能源产品。

在此背景下,新能源车企开始喊出“油电同价”“电比油低”的口号。

从终端售价来看,同级别产品的价格差距确实在不断收窄。以主流A级轿车为例,比亚迪秦PLUS、零跑C01、小鹏MONA M03等车型的售价已与同级别合资品牌燃油车基本持平,都下探至10万级别。

对比秦PLUS和朗逸,前者终端售价还要便宜5000元左右。奇瑞、吉利、长安等品牌的主流新能源车型也都降至“10万元区间”。

电动车受益用车成本更低,以及价格相近而配置、空间布局又更优的情况下,在主流市场持续蚕食燃油车份额。中汽协数据显示,在10万-20万元主流价格区间,传统燃油车都处于下滑态势,而新能源乘用车同比增长30%以上。

但深究背后,现阶段的“油电同价”趋势,依旧离不开政策指引。新能源车的价格优势大多是建立在政策补贴和税收优惠等之上。按照现行政策,2024-2025年间,每辆新能源乘用车最高可享受3万元购置税减免。相当于新能源车在起跑线上就比燃油车最高便宜三万元,直接影响终端价格。

除购置税之外,新能源汽车下乡活动、限购城市对新能源车的优待、以旧换新补贴、地方消费券等措施,也在不同程度上“抬高”了新能源车型的性价比。

比如,以旧换新补贴更偏向新能源车,同等条件下可多获得约5000元左右的额外补贴;部分地区的汽车消费券甚至只补贴新能源。在限购城市,新能源车可直接排队等待上牌,而燃油车则需通过拍卖或摇号取得指标。这种“隐性成本”也在潜移默化地影响消费者的购车选择。

数据显示,截至2022年底,新能源汽车购置税免征政策累计免税规模超过2000亿元。据财政部此前测算,实施延长政策后,2024年至2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。

因此,当我们说油电同价时,实际上讨论的并非纯粹的制造成本,而是综合政策红利后的“公开价格”。一旦没有政策红利,电动车的真实成本依然高于燃油车。核心原因在于,新能源汽车的成本结构在短期内难以实现真正的“油电同价”。

有数据显示,核心三电系统(电池、电机、电控)普遍占据整车成本的20%-40%,而燃油车发动机及变速箱的成本占比约15%-20%。同时,为支撑智能化功能而配备的高算力芯片、多传感器系统以及先进的电子电气架构等,都进一步推高了电车的制造成本。

在后续的维修成本和保险费用等方面,电动车也不占优势。由于维修难度大、零部件价格高,行业数据显示,新能源车的车均保费比燃油车高出10%-20%。

因新能源产品更新迭代快,定价体系紊乱,电动车的保值率也普遍偏低。中国汽车流通协会数据显示,三年车龄新能源二手车保值率约为45%,而同龄的燃油车多高于50%。

现阶段“电比油低”的背后,还依赖于车企的利润压缩与价格战策略。即便今年价格战有所降温,但乘联会数据显示,2025年至今,依旧有148款车型参与降价,且主要是新能源车。

短期降价策略确实刺激了销量,但也让市场陷入“价格红海”。1-8月汽车行业利润总额为3035亿元,同比下降0.3%,行业利润率为4.5%,仍属于偏低水平。

种种迹象表明,当下的油电同价更像是市场与政策共同作用下的产物。

来源:盖世汽车 作者:向秀芳 编辑:马国平

微信ID : 杭州汽车